UN ANTICIPO DE “LA CASA DE LOS PÁJAROS” DE MARIO NOSOTTI

Desde la aparición del primer libro, El agua y la noche (1933), incluso desde antes, la poesía de Juan L. Ortiz llamó la atención de algunos iniciados. Había en esos versos algo conocido y a la vez diferente de la poesía de sus coetáneos. No se trataba del poeta regionalista, el cantor del paisaje, el de cierta idealización de la vida en su comarca, y tampoco era un poeta ligado a la vanguardia, a la retórica y la experimentación que por esos años (finales de los años 20 y primera mitad de los treinta) ya había dejado su impronta en la literatura argentina a través del grupo Martín Fierro. Tampoco era el prototipo del poeta social —casillero en el que se lo enroló muy pronto— por el contrario, fue su particular manera de inscribir ese concepto lo que lo distinguió.

La poesía que por entonces se escribía en Argentina había saldado cuentas con el modernismo y empezaba a atemperar la pirotecnia verbal propia de toda vanguardia. Ortiz irrumpe entonces, un poeta del interior, un entrerriano, que se presumiría —desde el reduccionismo o el prejuicio porteños— como otros "poetas de provincia", cultor de lo local, cierta morosidad pueblerina, cierta exaltación bucólica pero… había allí algo distinto. ¿Qué era eso nuevo?

Cuando por insistencia de su amigo Carlos Mastronardi, Ortiz publica el primer libro, su tono y sus motivos, su "intención", ya están establecidos. Un largo proceso de maduración interna, de agenciamiento de vivencias y lecturas, se aglutinan para alumbrar ese conjunto de poemas escritos mayormente de madrugada, entre el fin de la noche y el comienzo del día, antes salir a su trabajo en el registro civil de Gualeguay. Ortiz tiene por entonces treinta y siete años. Sus poemas de juventud —de los que disponemos de unos pocos ejemplos recientemente hallados en el diario El Debate de Gualeguay, del año 1912— se erigen en la voz de una arenga crispada y combativa, llena de patetismo, difícil de imaginar desde el Ortiz que hoy conocemos, y en parte en consonancia con la retórica del Centenario y con su joven militancia pueblerina.

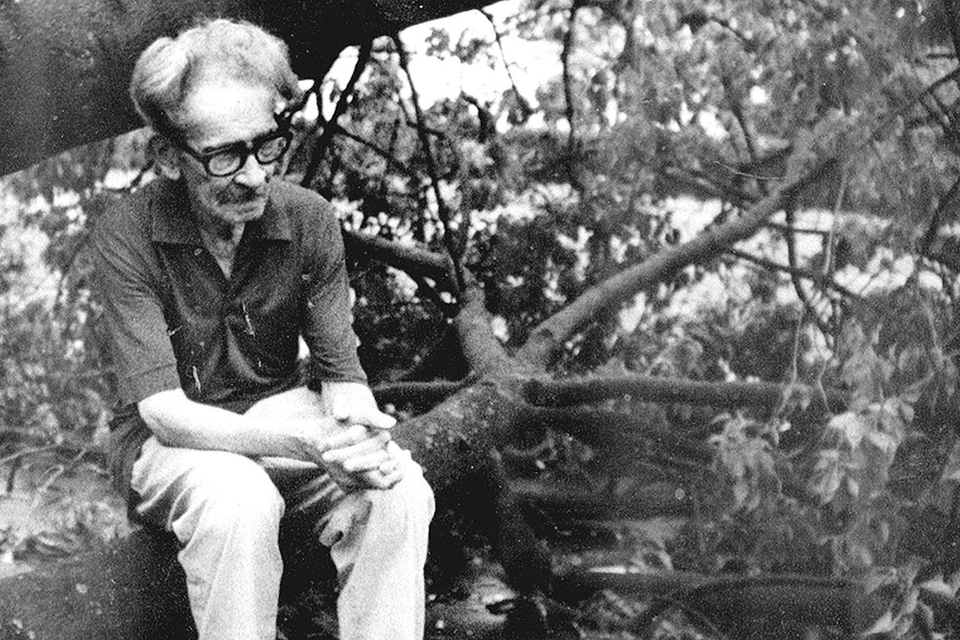

Me pregunto por qué Juan L. ejerció desde temprano una especie de fascinación. Por qué genera por ejemplo en Salvadora Medina Onrubia esa confianza ciega. Ese adolescente de apariencia tímida, recién llegado a Buenos Aires, que no había escrito más que unos pocos versos y no había publicado nada ¿qué fuerza transmitía? Releo una y otra vez el texto de Onrubia y trato de entender su sentimiento. Veo las tres imágenes de Ortiz que acompañan la nota aparecida en la revista Fray Mocho el 6 de marzo de 1914. Trato de recomponer esa figura con las astillas de reportajes, miradas muy posteriores a ese tiempo. Aquel niño algo nervioso, hipersensible y frágil, ahora se matiza con el adolescente de melena rizada y corbatas flotantes, «el joven valeroso y temerario que deja su provincia natal sin otra pertenencia que una delirante fe en sí mismo». Especie de Rimbaud del litoral que parte a Buenos Aires sin un peso, como puede, "a caballo, a pie, a nado, en bote", en busca de sí mismo, de su sueño de artista. Algo que ya no puedo reponer empuja la profecía de Onrubia: "es un muchacho triste, está solo, pero es de los que llegan".

Durante un tiempo tuve la extravagante idea de narrar la vida de Juan L. Un estudio biográfico como tradicionalmente se lo entiende, exhaustivo y cronológico, que abarcase el contexto, los acontecimientos públicos y la intimidad del autor. Pero pronto me encontré con lagunas que creía insalvables, hechos y movimientos que parecían imposibles de reponer. Por otro lado, en los acercamientos biográficos y las escuetas cronologías existentes, un esquema repetido, datos dispersos, los restos de una trama llena de agujeros. ¿Cómo era Puerto Ruiz esa mañana? ¿Cuántos de los hermanos fueron en ese tren a vivir a Villaguay? ¿Dónde estaba la casa de la infancia en el monte? Algo de todo eso podría ser rastreado, o quizás fabulado, y no por eso sería menos cierto que aquélla realidad desconocida.

No es que haya vivido siempre en su provincia, que fumara con largas boquillas y escribiera en papeles de seda con letra microscópica, lo distinto no está en el personaje.

Alguien sigue una intuición. No hay camino trazado sino algo que vacila, que se va conformando paso a paso. Toda la obra de Ortiz es un registro minucioso de las variaciones que un espacio abre en un cuerpo, de la conversación sostenida entre un espíritu y una pared blanca. La entrega a esa «espléndida monotonía» de la que habla Hugo Gola, donde el poeta encuentra la incesante variación de lo real.

Persistencia en un vislumbre, un llamado que exige una entrega sin reservas. Es esto lo que hace de Ortiz un marginal. En una sociedad acomodaticia y distractora, alguien persiste por décadas en el auscultamiento de lo mismo, los latidos del mundo, del propio corazón. La radicalidad con que acomete esta experiencia, sin aspavientos ni afectación, nutre y entrama la voz de su poesía. Detrás de aquella impronta de ascetismo, está el dialogo atento con su tiempo, del que busca extraer algo más que una simple expresión.

VILLAGUAY

De madrugada, casi de noche aún, el niño Ortiz camina por las calles del pueblo que empieza a despertar. Se ve a lo lejos el frente de la escuela Mitre iluminada por las lámparas a kerosene. En ese establecimiento hará los primeros grados, será reconocido por los compañeros por su elocuencia y su facilidad para el dibujo, también por su resistencia física para correr. Estas instancias lo ayudan a sobreponerse a cierta timidez, la sensación de no encajar del todo, de las prontas heridas de algunos "amiguitos inocentes".

Cuando se acerca el 25 de Mayo, conocida su afición por la lectura, la maestra le encarga buscar algo para leer en el día del acto. Va hasta la Biblioteca Municipal y luego de descartar poemas de una antología de poesía patriótica, encuentra una traducción del poeta belga Albert Samain. Un acto mágico, premonitorio, la huella mnémica que volverá a florecer cuando el joven Ortiz, en plena búsqueda de su propio estilo, descubra a los simbolistas belgas.

Cuando el tren Gualeguay–Central partió de Puerto Ruiz aquella madrugada, llevando al matrimonio Ortiz y a sus hijos a Villaguay, ciudad situada unos 200 kilómetros al noreste, otra historia empezaba. José Antonio, el padre, había conseguido un puesto de administrador en una estancia del general Racedo en Mojones Norte, en plena selva de Montiel. Seguramente su función allí sería cuidar la hacienda y, sobre todo, atender al bandidaje habitual en esa zona de monte y animales, librada un poco a la ley del más fuerte. Juan L., que al llegar a ese campo tenía apenas tres años, repite muchas veces lo decisivo de ese tiempo en contacto directo con la naturaleza semisalvaje, territorio de leyendas y prodigios, imbricado a sus primeros "asombros cósmicos", la apertura a un misterio que a la vez lo atemoriza y fascina.

Allí vivirá su primera niñez, irá a caballo a la escuela, y una vez que la familia se instale en la ciudad, iniciará el camino de una sociabilidad singularísima, que aprovecha quizás con la sed del solitario. Presenciará las charlas de su padre con Emiliano Carullas, Daniel Elías y el Dr. Larcho, de la colonia judía; hurgando la Biblioteca Municipal hará sus primeras lecturas; escuchará de primera mano el testimonio de los sobrevivientes de Caseros, de la Guerra del Paraguay, y hasta de unos vecinos parientes de Urquiza cuyas esclavas negras le contaban "cosas terribles del general".

Villaguay es la infancia, las marcas indelebles de la civilidad primera y, sobre todo, ese primer asomo ante lo abierto, extraviarse en el monte inaudito y profundo, en la intemperie ir a buscar la vaca.

"Yo era el candidato para todas las tareas: me mandaban a pastorear las vacas. Mis padres tenían una lechería entonces, a la que iban los intelectuales del pueblo a tomar la leche. Debía ir a buscarlas a la tardecita, pero de repente me tomaba la noche. Eso es bravo. ¿Usted se ha encontrado en la selva de noche? Le aseguro que es bravo, impresionante. Las estrellas apenas ahí, es un resplandor nomás. No se sienten palpitar, como dice la gente. Las estrellas colaboran o se complican en una atmósfera de misterio. Es curioso, yo tenía un poco lo que puede llamarse miedo, pero me interesaba tanto sentir ciertos ruiditos, la presencia de ciertas plantas, que me demoraba allí lo más posible. Yo sabía que tenía que llegar antes de cenar, cuando venían los poetas del pueblo a tomar su vaso de leche, a la nochecita. Pero ocurría esto. De mañana también había que ir a buscar a las vacas. A la madrugada, con el lucero del alba. Tenía que buscarlas por todo ese monte, que era muy grande y muy enmarañado. Al fin las encontraba. Entonces, qué hacía yo. Tenía que librarme de los sinsabores —porque me angustiaba mientras estaba buscando—, tener una compensación. ¿Sabe cuál era la compensación? Aun en invierno, me bañaba en el arroyo, un arroyo muy angostito. Me bañaba con el sol naciente y encontraba a las lavanderas que iban allí y me decían: 'Pero qué andás haciendo a esta hora, gurí, ¿te has escapado?'. Tendría seis años entonces".

«La vaca», varias veces aparece en la poesía de Ortiz, no como tema de una composición ni como la referencia cárnica o bucólica del campo argentino, sino más bien como una aparición, un curioso y callado mensajero portador de la cifra de otra realidad. En la niebla del alba o al filo de la noche, ir a buscar al ser iluminado, sin sentido de la propiedad.

No se ha estudiado lo suficiente hasta qué punto el ambiente que Ortiz vivió desde niño hasta casi adolescente en Villaguay influenció su percepción del mundo. La zona era todavía, a principios del siglo XX, parte del escenario de la llegada y superposición de los judíos del centro de Europa: jasídicos, talmúdicos, heterodoxos, ricos en saberes y tradiciones, y también en dineros en sus patrias. Estas eran las colonias del Barón Hirsch; belgas, judíos, italianos y españoles se mezclaban con los criollos de esta pequeña ciudad.

También, junto con eso, el espíritu tolstoiano de personajes como el Dr. Larcho, la utopía social de la una vida pacífica y comunitaria, una hermandad de iguales, todo esto conviviendo con los últimos y viejos soldados de López Jordán, que antes habían sido los soldados de Urquiza, en pleno Centenario y la Generación del ’80.

"Juanele vivió aquí, 'de patitas en la tierra', la más grande conmoción civilizatoria del país del sauce —dice Miguel Ángel Federik, poeta y ensayista de Villaguay, lector omnívoro y amigo de Ortiz en sus últimos años—. El salto de Andrade, Leguizamón, Panizza, etc. está mediado por las colonias suizo–francesas de Urquiza (es decir, el francés no era una cosa afectada de burguesías locales, sino parte de las hablas rurales) y las colonias judías de más de dos leguas cada cual y ese halo de tierra prometida: aquí hubo judíos felices… era antes del Holocausto… todo era visto como por vez primera y había que celebrarlo. Juanele evita ese entusiasmo, pero lo cuenta. En Villaguay vive entre los belgas; son los contextos reales que ayudan a desmitificar los textos y la figura.

Cuando Hugo Gola no se explica cómo pudo surgir de Entre Ríos Juanele, solo pone en evidencia que le falta algo para entenderlo. Juan L. no es un precipitado de la frutita del Tala, un desprendimiento de los arcángeles músicos del imperio jesuítico que llegaba hasta Mojones Norte. Pensemos que Berisso traducía a Poe y a Albert Samain en Gualeguay, cuando cruzando el río no lo hacían… Pensemos que Juan es contemporáneo de Pedroni… siempre hay detrás otras cosas. De aquí salieron Alberto Gerchunoff, Blackie Efron, o Josepf Kessel, el primer académico argentino de la academia francesa, amigo de Saint Exúpery. En fin, pienso que todo esto ha sido mitificado. Ni Entre Ríos ni Juanele son casualidades.

Creo que esa mirada de estar viéndolo todo como por vez primera, y la celebración de la provincia con una palabra nueva y una mirada sagrada desde donde se la mire, proviene de aquella impronta judía… ¡Todo un exceso, claro! Pero ¿qué otra 'academia' o referencia existía para hacerse cargo de eso? La literatura entrerriana en los 20 del XX, era aún los ecos de una panfletaria versificadora de la derrota de los federales, orientales incluidos y otras cosas de lanzas, caballos y guitarras… Al joven Ortiz —esos versos, no esas cosas— le parecían momias embaladas con las cintas de la historia".

EL BOLETIN DE ORTIZ

De entre los documentos que fui recolectando aquel que más aprecio son las actas de la escuela Bartolomé Mitre de Villaguay, en la que entre 1905 y 1910 Ortiz hizo la escuela elemental.

El acta de quinto grado, donde entre casi 40 compañeros aparece también José —el hermano anterior a Juan L.— está firmada por Amelia Podestá, la «señorita Amelia» que aparece en el poema «Villaguay», rescatada del olvido por su voz y sus gestos, por leerles «al menos» a Roldán, a Chateubriand, a Mármol, y sobre todo, por dispensarlo las vísperas de la celebración del 25 de Mayo de cualquier otra tarea que no fuese dibujar en el pizarrón a Moreno, Rivadavia, San Martín y Belgrano: "el cuarteto de la Revolución".

Ortiz conservará en ese poema la memoria de aquellos "25 madrugados el olor del merino nuevo, azul, y el chocolate cálido en la escuela iluminada,/ y la plaza bicolor toda cantada bajo el primer oro helado,/ y las dianas a las puertas y la patria, en fin, de 'cuadros vivos' y bengalas…".

En las asignaturas que entonces se cursaban (Aritmética, Historia, Idioma Nacional. Instrucción Cívica, Historia, Geografía, Ortografía, Higiene, Labor y Técnica Manual, entre otras) las notas obtenidas por el alumno Ortiz son elocuentes: las más altas en Historia, Lectura y Dibujo. Las más bajas, Física y Geometría.

* * *

La escena de lectura que Ortiz recordará como fundante es en su casa, a la hora de la siesta, cuando su hermana leía la Biblia, que entonces le sonaba "llena de ritmo y aventura". Y casi al mismo tiempo María, la novela del romanticismo americano de Jorge Isaacs que por entonces "nadie dejaba de leer". Algunas de las escenas de la novela de Isaacs se ambientan en una zona selvática y semisalvaje cuya descripción bien podría caberle a la selva de Montiel.

A través de los amigos de su padre, en especial del Dr. Larcho, Ortiz oye los nombres de Tolstoi, Gogol, Turguéniev, Gorki y Andreiev entre otros, "al otro día me iba a la Biblioteca Municipal y allí encontraba a muchos de esos autores".

También por Larcho —que le habla de la Revolución Rusa de 1905— empieza a interesarse por la historia, en especial por los hechos recientes de su patria, la "historia viva" que en su casa se narraba por boca de los propios protagonistas. Entre los compañeros de colegio, compiten para ver quién sabe más de historia, y dice Ortiz que a los nueve o diez años era una especie de "historiófilo": "Me pusieron Patricio como sobrenombre, aunque no tenía nada que ver".

Tomado de: Página 12

Autores de Concordia

Autores de Concordia