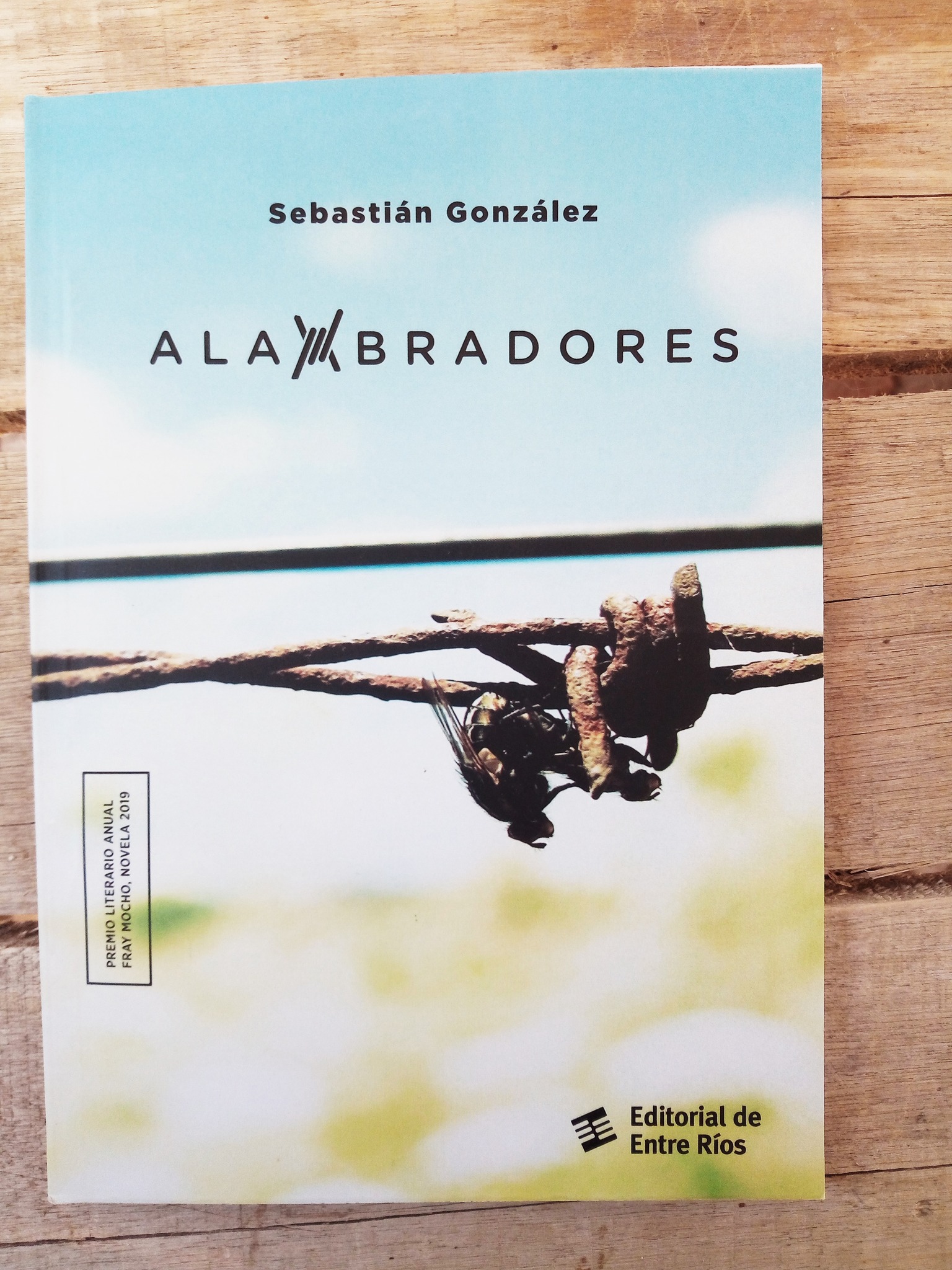

Reseña de "Alambradores" de Sebastián González

Por Facundo Riera.

Por Facundo Riera.

Si uno quiere rastrear a los abuelos de los alambradores no va a llegar muy lejos. Esta actividad nace a fines del siglo XIX. En el Martín Fierro, por ejemplo, José Hernández no llega a hablar de alambradores, pero sí nombra a los “zanjiadores”. Porque este es el oficio precedente del alambrador.

Cuenta Noel Sbarra en Historia del alambrado en Argentina, que el primer cercado de alambre en el país se levanta en una estancia de Chascomús, provincia de Bs. As., en el año 1845. Su propietario inglés, Richard Blake Newton, trae consigo, además de varios rollos de alambre, una idea novedosa recientemente vista en su tierra natal. Será el primero en levantar un cercado de alambre, pero que rodeará solamente el casco y la huerta de su estancia.

Diez años más tarde, 1855, un Alemán afincado en Bs. As., el duque Francisco Halbach, decide usar el alambrado para cercar todo el perímetro de su estancia. Lugar donde, según Sbarra, hoy funciona el aeropuerto de Ezeiza. Como allegado a Rosas, Halbach, consigue el permiso para evadir la disposición proteccionista. Será la primera operación aduanera argentina donde queda registrada la importación de cien rollos de alambre.

Igualmente, deberán pasar algunas décadas para que el grueso de los estancieros rioplatenses se convenza de que los alambrados son el soporte del progreso para la organización nacional. Por ahora seguirán siendo las zanjas las únicas líneas protectoras y divisorias.

En un relato llamado “En otro país”, Ricardo Piglia cuenta sobre la famosa “Zanja de Alsina”. Cansado de las exigencias de su clase para terminar con la amenaza que representan los malones, Adolfo Alsina decide el trazado de una zanja semicircular, de tres metros de profundidad por tres de ancho, a lo largo de 1500 kilómetros. Pero con casi 400 kilómetros excavados ya se advierte que la zanja no sirve, se inunda y el agua derriba los terraplenes. Además, los indios han enseñado a sus caballos españoles a saltar la zanja como si fuesen fantasmas voladores, dice Piglia. En medio de la empresa, Alsina muere, y Roca introduce la solución que ya venía amasando hacía tiempo: el genocidio en un desierto habitado. Como un oxímoron que traemos en los genes y del cual no podemos desprendernos.

Aproximadamente unos veinte años después de Alsina muchos estancieros comienzan a decidirse por la compra del alambre inglés. Rosas ya no está y se puede importar de todo. Los zanjeadores desocupados mutan en alambradores. Al acero inglés, muy caro, se le suma el ñandubay entrerriano, muy barato, y se comienza entonces a levantar alambrados que limitan y dividen el territorio. Duraderos y fuertes por la madera imputrescible debajo de las tierras húmedas. “Un buen alambrado debe reunir estas tres condiciones: seguridad, duración y baratura” explica José Hernández en Instrucciones del Estanciero, del año 1881.

La proliferación del alambre en el país, como bien enseña José Hernández, sirve para fomentar la selección y el mejoramiento de las razas bovinas, ovinas, equinas. Separa pastizales y praderas. Permite también el surgimiento de la agronomía, que antes, el libre andar de los animales, la hacían impracticable. Junto a esta prosperidad y fama del campo argentino comienza, también, la desaparición del gaucho, como aquel hombre libre de las pampas.

Lo que podemos ver desde aquí, parados en este presente revisionista, es que los alambradores, no han prosperado con el auge de esta industria casera. Continúan en los socavones de la chatarrería argentina con sus huesos demolidos de tanto sacudir el esqueleto.

Y acá el motivo que hoy nos reúne, porque es precisamente Alambradores, de Sebastián González, quien rescata a este oficio de un pasado político infame. Ahora llevados en camionetas cuatro por cuatro a trabajar en estancias, hasta que la misma camioneta vuelva a buscarlos al final de la semana. Obligados por las circunstancias a dar paladas y más paladas de punta posera.

De ellos se trata esta novela. De voces, que si no fuera por la belleza de la literatura se perderían en la inmensidad de la tierra. Una novela que, además, pone en jaque la utopía del “país granero del mundo” y todas esas fábulas legendarias que nos enseñaron a repetir.

Esta historia consta de cinco personajes: el Fiero, el Mono, el Rengo, Ojedita y Mojarra. Todos hombres, por la sencilla razón de que son alambradores. Han sido olvidados en el campo durante semanas. Su patrón, por algún motivo que ellos desconocen, no ha ido a buscarlos. El sindicato tampoco los ha ido a buscar. Entonces deben convivir racionando la comida y el temple para no estallar cuando las tomadas de pelo se vuelvan hirientes. Secretos que el mundo del hombre trabajador debe guardar para mantener las apariencias. Aunque detrás de esas apariencias, estos hombre guardan un deseo indisimulable que el lector descubrirá con el pasar de las páginas.

El registro de habla que logra Sebastián en sus personajes, tanto como las descripciones breves y precisas son un gran acierto de la novela. “Soltá chi” dice el Fiero en medio de una discusión más cómica que dramática, ese “chi” en lugar de “che” es tan nuestro que uno se siente ahí, mateando con ellos, o matando el tiempo tirando piedritas al agua.

Cito:

“El sol se escondía en el horizonte. Una bandada de patos dibujaba una flecha en el cielo rosado ya. Los cinco se habían dejado caer contra los troncos de los eucaliptos. No hablaban. Solo largaban bufidos al aire. Era la hora en que los grillos empezaban a cantar y lentamente las chicharras se guardaban para el próximo día. El Fiero se sacaba una cagadita de paloma que le había caído en el hombro.

—La culpa la tenés vos —sentenció entonces el Rengo.

El Fiero lo miró confundido.

—¡Sí, vos!

—¿Y yo qué tengo que ver? —se atajó el otro.

—Si vos, como delegau que sos, pusieras los huevos donde los tenés que poner, este boludo no nos haría estos desplantes… pero vos, claro, le jugás risa.

—Yo estoy en la misma que ustedes —dijo el Fiero—. ¿Vos te pensás que a mí me gusta estar clavado acá?

—En la misma, no. —Corrigió el Mono—. Bien que cuando llueve y no trabajamos tenés las horas aseguradas.

—¿Y eso qué mierda tiene que ver? Si tengo las horas aseguradas es por el sindicato, no por este boludo.

—Callate —dijo el Rengo— bien que le hacés el jueguito.

—Bueno —apaciguó Ojedita— no nos vamos a pelear entre nosotros ahora.

—Ahora cuando venga quiero ver si tenés los huevos pa’ decirle algo —toreó el Rengo.

—¿Te pensás que no me animo? —preguntó el Fiero.

—¡Pero qué te va´nimar!

—Ahora vas a ver.” (p. 20, 21)

El tema acerca de la representación sindical, que cada tanto vuelve, más que por resentimiento o sincero enojo, es para tener motivo de chicanear al otro. Un representante sindical que poco hace, pero que solo es la punta de un iceberg que a nadie le interesa modificar.

Estos alambradores son el tiro por la culata de la generación del 37. Son la tragedia necesaria para Mitre y para Roca. Ellos los inventaron cuando se repartieron la tierra y los dejaron del otro lado del alambre. Y desde entonces quedaron atrasados. Pagan con sus vidas, con sus cuerpos, la falta de oportunidades. No hay generación de alambradores que no tenga su merecida crisis: la organización y la reorganización nacional, los fusilamientos en la Patagonia, la proscripción de Perón. Luche y vuelve. Videla ovacionado en la sociedad rural. Los cascos verdes y los cascos azules, para la guerra. La caída del muro y el levantamiento del F.M.I. La globalización, el uno a uno, las privatizaciones, el default, los endeudamientos.

Cito:

“Yo cuando era chico mi viejo me sacaba de las pestañas pa´ que vaya a vender fruta con él. Y áhi iba el Renguito, re cagau de frío a vender naranjas y el viejo arriba del carro meta gritar ‘baratitas las naranjas, señora’ y a mí me daba una vergüenza que me vieran los gurises de la escuela que me escondía entre los cajones. Pero de boludo que era uno. Si todos éramos iguales, el que no trabajaba vendiendo fruta, trabajaba en el campo con el padre o el que no, era pión de albañil. A esa edad ya se laburaba, y si no te gustaba la escuela pior, te hacían reventar pa’ que apriendas lo que es poner el lomo. Yo hice hasta séptimo grado, me hubiese gustado seguir, pero mi viejo ya estaba grande como pa´ andar cinchando con el carro solo y decidí dejar de estudiar pa´ darle una mano.” (p.60,61)

Eso nos cuenta el Rengo sobre su iniciación en el trabajo temprano y precarizado. Claro que no lo hace con la intención de despertar compasión en sus compañeros, simplemente porque de algo deben hablar. Porque es tanto el tiempo compartido entre un grupo de personas que trabajan juntas, que se terminan conociendo; incluso, tal vez más de lo que desean.

Esta novela difiere con otras, no solo en cuanto a sus voces, sino también en cuanto a su escenario fresco que es el campo argentino, y más precisamente un campo del interior.

Cito:

“El cielo clareaba en el horizonte. Los pájaros habían despertado ya, y ahora llenaban de melodía el campo. Cantaban. Saltaban de rama en rama. Por allá, una bandada de patos recortaba el cielo gris del amanecer. Los loros ya habían empezado con su cotorrerío incesante entre los eucaliptos. Los benteveos andaban de a dos o se llamaban de un árbol a otro. Más allá del monte, el canto de un chingolito resonaba alegre y vivaracho anunciando que sería otra jornada de calor.” (p. 46)

Son tan precisas las descripciones del narrador que si uno extiende la mano se puede tocar el monte litoraleño por donde caminan los alambradores. Se puede ver la fauna y el asombro compartido de los personajes por la naturaleza.

Cito:

“Un torito todo terreno trepaba por el pasto. Subía y bajaba. El Mono quebró una ramita de eucalipto y la metió entre los cuernos del insecto que enseguida la apretó con fuerza. Luego, levantó la ramita y miró al torito que pataleaba suspendido en el aire.

—Mansa fuerza tiene -dijo.” (p. 37)

Hay quienes sostienen que la narrativa debe llevar por un camino conocido al lector. Un camino donde se sienta a gusto; pero en un momento dado lo tienen que sacar abruptamente de ese camino conocido. El lector tiene que ser llevado a un sitio nuevo, al menos inesperado. Así debe funcionar el lenguaje literario para que opere como resistencia al lenguaje cotidiano. Sebastián utiliza este recurso con natural fluidez, tanto en esta novela como en sus relatos cortos.

Sabe manejar al lector, lo saca del lugar confortable en el momento preciso. Una historia donde las relaciones se construyen en un contexto totalmente inesperado. Pugna esta novela entre el deseo y los conceptos sociales. Y en un nervio tan neurálgico se puede entrar de una sola manera, desalambrando.

Autores de Concordia

Autores de Concordia